ボートの係留

自動車でいえば駐車に当たりますが、船の係留は船の種類以外にも、干潮差や天候、係留する場所や施設によっても変化し、ひいては稼働頻度も考慮する必要があるので自動車のそれより慎重に準備する必要があります。

係留前の準備

陸上に比べて天候の影響を受けやすい海上での係留。係留の前にまずは以下のチェックを。自船のコンディションと係留道具

- 船の手入れ防錆防食対策は万全か。長期係留の前は特に念入りな手入れをおすすめします。

- 道具ロープやフェンダーは傷んでいないか。数は足りているか。

自然環境

- 天気天気予報をチェック、係留後に荒天が予想されるときは特に注意して。

- 潮汐潮汐表で干潮をチェック、係留場所の干潮時の水深が十分か。

係留場所

- 係留施設施設側の金具に破損やぐらつきがないか。

- 隣接艇隣に船がある場合、潮位や天候の変化で接触の危険性を考える。フェンダーの使用。

係留施設のいろいろ

| 【岸壁・物揚場・固定桟橋】 ・坂越フィッシャリーナ ・尾上ボートパーク |

|

潮の干満を考慮し係留します。現潮位と、潮の最潮位、最下位を計算して、ロープの長さを決めます。 |

| 【浮き桟橋】 ・二見ボートパーク ・西二見ボートパーク ・二見ボートパーク ・播磨ボートパーク |

|

水上に箱状の浮体を浮かべ陸域と連結した係留施設です。固定桟橋と違って潮位の干満に合わせて上下するため、常に水面から一定の高さを保つことができます。 |

| 【Yブーム】 ・西宮ボートパーク ・尼崎ボートパーク |

|

桟橋や岸壁に設置することで効率よく船舶を係留可能にし、両側の係留船舶との接触による船舶の損傷を防ぎます。 |

| アンカリング |  |

アンカー(イカリ)に鎖やロープを付けて海底や湖底、川底へ沈めて船を一定範囲に係留します。 アンカー(イカリ)に鎖やロープを付けて海底や湖底、川底へ沈めて船を一定範囲に係留します。 |

ボートパーク・フィッシャリーナ別係留方法

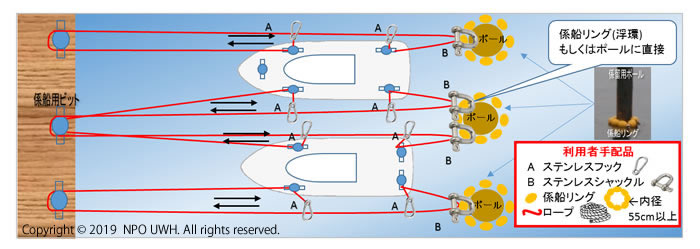

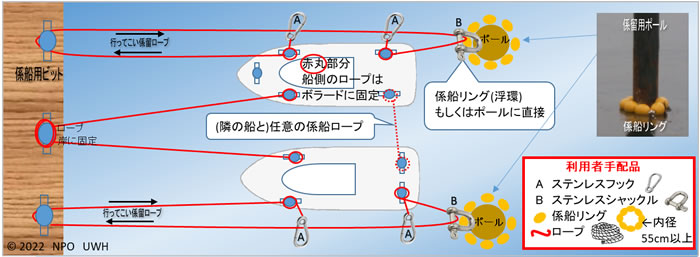

二見・西二見ボートパーク係留施設

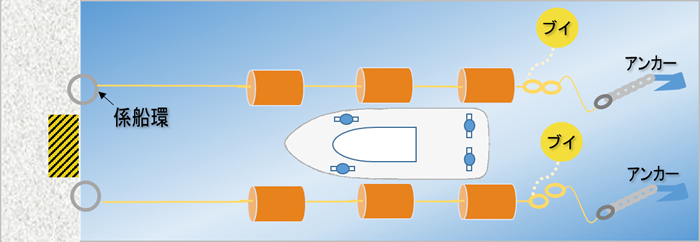

上から見た図

※注※ 二見ボートパーク V~AAはこちら↓

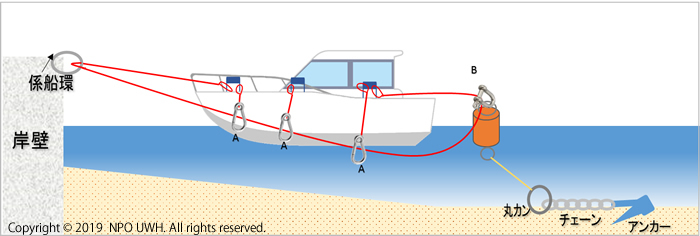

係留例

|

|

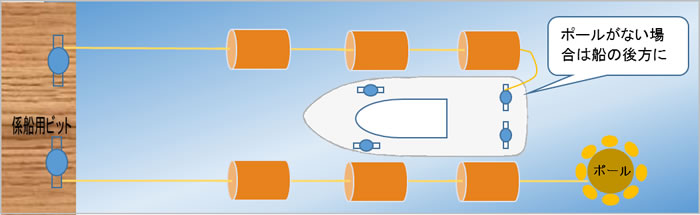

フェンダー設置例(フェンダーは利用者手配品です)

|

|

フェンダー設置図解

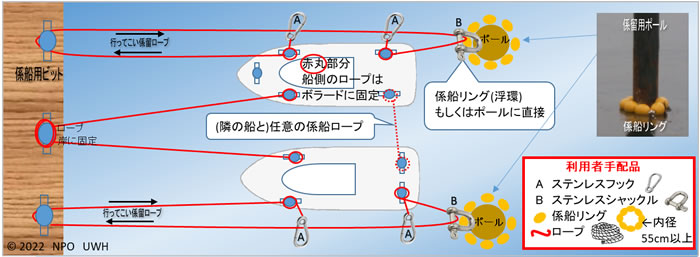

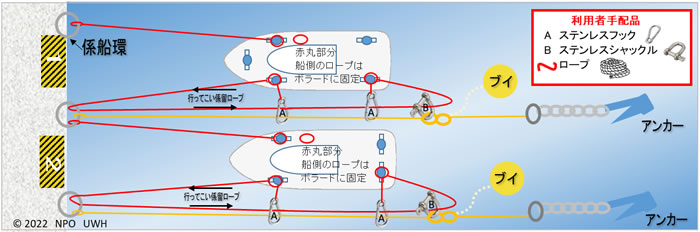

播磨ボートパーク係留施設

上から見た図

係留例

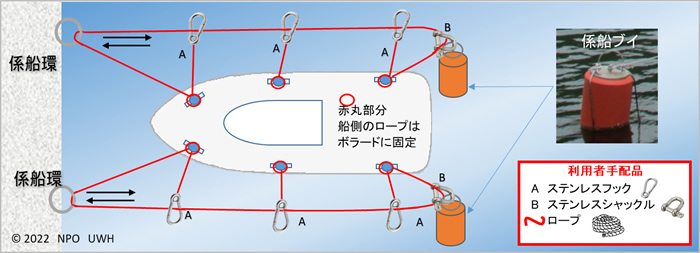

|

フェンダー設置例(フェンダーは利用者手配品です)

|

フェンダー設置図解

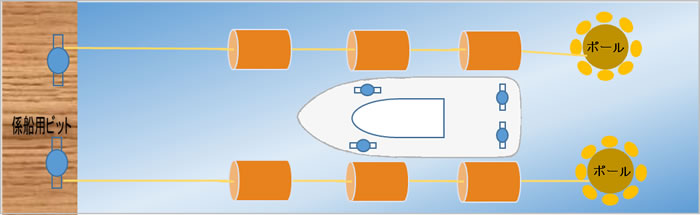

尾上ボートパーク係留施設

横から見た図

上から見た図

係留例

|

フェンダー設置例(フェンダーは利用者手配品です)↓写真はスチロバールフロート450パイタイプ

|

フェンダー設置図解

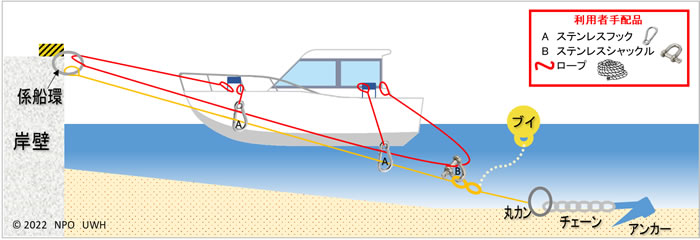

坂越フィッシャリーナ係留施設

横から見た図

上から見た図

坂越フィッシャリーナ

|

利用者手配品

係船用ロープ 係船用ロープ太さ16mm以上 |

ステンレスフック ステンレスフック |

ステンレスシャックル ステンレスシャックル |

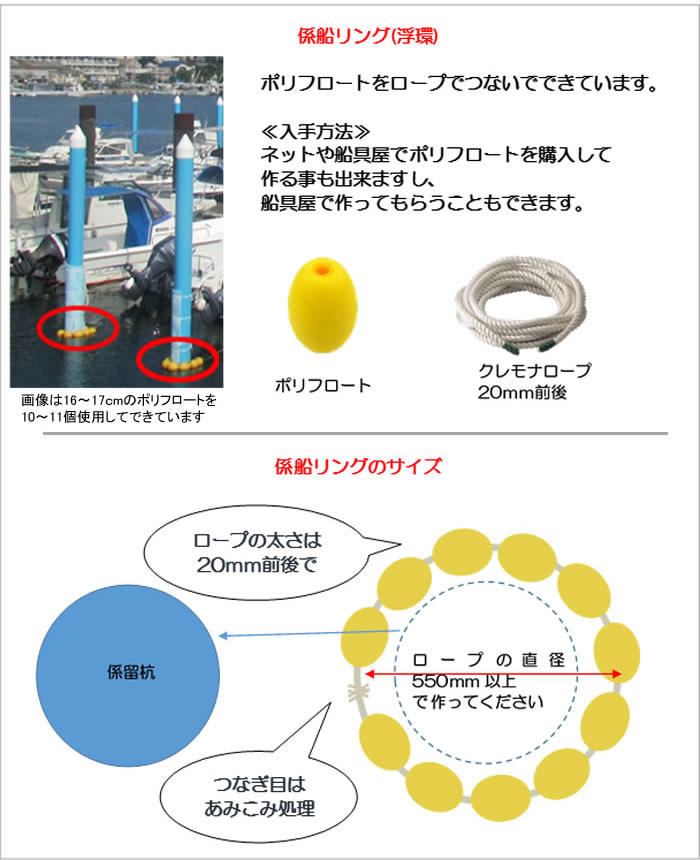

係船リング(浮環) |

※あみこみ処理について・・・インターネット等で『ショートスプライス』 で検索してください。三つ打ち、八つ打ちの各クロスロープでの編み方が見つかります。

※あみこみ処理について・・・インターネット等で『ショートスプライス』 で検索してください。三つ打ち、八つ打ちの各クロスロープでの編み方が見つかります。

係船ロープの選び方

-

船の大きさに対してのロープの太さの参考例が掲載されていることがありますが、波の影響を受けやすいボートパークでの係留に使用するロープは、マリーナ等に比べ数倍の強度が必要です。

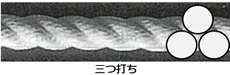

①おすめの撚り

|

強度に優れ比較的安価なため一般的によく使われています。 |

|

強度は3打ちとあまり変わりませんが、ショックを吸収しキンク(よじれ)しにくいのが特徴です。 |

②太さは16mm以上

clickで大きな画像 clickで大きな画像 |

16mm以上の太さを推奨。強風波浪注意報が出た際には更に太めのものをお勧めします。 |

③主要素材

|

係船ロープのほとんどが合成繊維です。 中でもビニロン、クレモナS、ポリエステルは耐候性、耐水性、耐熱性に優れておりおすすめです。 |

④使えないロープ

|

通称トラロープと呼ばれるこちらのロープは「標識ロープ」(境界線や立入禁止の目印などに使用)です。非常に弱く係船には使用できません。 |

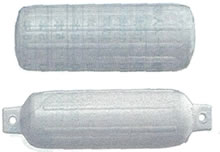

フェンダーの種類

船を接触の衝撃から守るためフェンダーの設置は必須ですが、その種類や大きさは様々です。 また船の大きさや桟橋の形状も考慮したフェンダーを選ぶことが大切です。| フェンダーの種類 | メリット | デメリット |

| 固体型 | ・入手しやすく安価 ・浮力が大きい ・パンクや浸水沈没がない |

・経年劣化 ・接触による破損、破片ゴミによる海の汚染 |

| エアフェンダー | ・形状やクッション度合いが変化 ・空気を抜けばコンパクトになる |

・固体型に比べ高額 ・破損による空気漏れ |

メジャーなフェンダー |

||

【スチロバール】固体式フェンダー 素材:発泡スチロール製+ポリスチレン製カバー付 |

|

固体型フェンダーの代表。貫通穴のあるものとないものがあります。安価で手に入れやすいタイプです。

|

【インフレータブル エアフェンダー】 素材:ゴム(ハイパロンラバー等)製 |

|

ラバー製エアフェンダーは多くのメーカーが販売しています。圧力によりクッション度合いが変化します。

|

【EVA】固体式フェンダー 素材:EVA(酢酸ビニール重合体)製 |

|

固体型でパンク知らずです。耐摩耗性、弾性に優れています。左図はポリフロートを数個連結してフェンダーとして使用している例です。

|

【エアフェンダー】 素材:PVC(ポリ塩化ビニル) |

|

上はロープ貫通型、下がアイ(紐を結ぶ穴)があるポピュラーなエアフェンダーです。海水につけると藤壷が付き、それが船体を傷つけるので海につかないよう設置します。

|